Жертвы искусства. Часть II

Эта статья — продолжение статьи “Татария, которую мы потеряли“. Для понимания того, о чём пойдёт речь дальше, лучше её прочесть.

Почти все иллюстрации ниже можно и нужно увеличить. Клик.

О том, что реалистическая живопись давно умерла, уже давно никто не спорит. По крайней мере, когда речь идёт о живописи как искусстве, а не о поделках, которые художники-любители всучивают туристам. Причина смерти тоже вроде не вызывает споров — почти все согласны, что реалистическая живопись стала бесполезной с изобретением фотографии. Это подтверждается и датами: художники перестали точно отражать реальность вскоре после появления первых дагерротипов.

Но эта теория, на первый взгляд такая убедительная, на самом деле неверна. Достаточно вспомнить, что в конце 19-го — начале 20-го веков подобные изменения произошли не только в живописи, но и буквально во всех сферах искусства. Радикально изменились скульптура, архитектура, музыка, поэзия. И ни в одной из них не было своего аналога фотографии. Дело было не в замене, а в чём-то другом.

Молодые архитекторы, композиторы и поэты, не отставая от собратьев-живописцев, сбрасывали предшественников с парохода современности и рвали с традициями, которым не было никакой адекватной замены. Да, одновременно с фотографией появились и другие похожие технологии, например, технология звукозаписи, но никто в здравом уме не станет утверждать, что сделанная на улице аудиозапись может заменить Моцарта.

Тем более, что и фотография на самом деле очень долго не была адекватной заменой живописи. Хорошая цветная фотография с высокой резкостью и точной цветопередачей, способная хоть как-то конкурировать с великими картинами прошлого, появилась примерно через 100-150 лет после того, как традиционная живопись начала умирать. До этого она могла конкурировать разве что с дешёвой литографией.

Смерть классического искусства, включая и живопись, произошла совсем по другой причине.

I. Proof of Work

О том, что “на вкус и цвет товарища нет“ и “о вкусах не спорят“, мы знаем с детства. Эти поговорки приучают нас к мысли, что вкус — штука чисто субъективная. На самом деле это и так, и не так. До определённой меры наше чувство прекрасного действительно формируется воспитанием и жизненными обстоятельствами. Но в основе чувства прекрасного у каждого человека — и не только человека — лежат общие законы гармонии. Люди самых разных культур, и даже животные, птицы и рыбы предпочитают симметричные объекты, определённые геометрические пропорции и одни и те же цветовые сочетания. Раньше считалось, что в основе этих предпочтений лежит эволюционный механизм, позволяющий живым существам выбирать себе здоровых партнёров с “хорошими генами”. Но недавно учёные обнаружили, что и мы, и животные проявляем похожие вкусы и в объектах, не имеющих никакого отношения к продолжению рода. Например, в одном из относительно недавних экспериментов ученые попросили людей из Европы, Азии, Африки и Полинезии оценить красоту разных змей, относящихся к виду, обладающему очень большим разнообразием раскрасок, и обнаружили, что у людей, живущих за тысячи километров друг от друга и находящиеся на очень разных стадиях цивилизации, очень часто совпадают вкусы в отношении змеиной раскраски. За последние годы появилось уже несколько подобных исследований. Теперь некоторые учёные предполагают, что наши эстетические предпочтения могут иметь отношение к тому, как мозг хранит и обрабатывает информацию.

Но дело не ограничивается только эстетикой.

При наличии опыта все мы в состоянии отличить работу, которую сделали хорошо, от работы, которую сделали спустя рукава. Если мы сидели за достаточно большим количеством столов, мы можем оценить мастерство столяра. Если мы ездили на достаточно большом количестве машин, мы можем оценить талант автоконструктора и трудовую этику рабочих на конвейере. Если мы видели достаточно большое количество картин, мы способны оценить мастерство художника, по крайней мере в знакомом нам жанре.

Европейцы предпочитают традиционную европейскую живопись традиционной китайской, китайцы — наоборот, но и те, и другие способны отличить работу мастера от халтуры.

Последние семь веков, начиная с раннего Возрождения, мастерство художников (а также скульпторов, архитекторов и т.д.) непрерывно менялось. Но не всегда оно росло.

В античной Греции живопись и скульптура достигли очень высокого уровня. Оригиналы древнегреческих фресок и статуй до нас почти не дошли, но талант древнегреческих художников можно оценить даже по сохранившимся римским копиям, часто сделанным на уровне “Рабинович напел“ (на картине ниже правая нога копировщику явно не удалась).

Это найденная в Помпеях фреска “Афродита (Венера), рождённая из моря“, которая считается копией картины великого древнегреческого художника Апеллеса, жившего в 4-м веке до нашей эры. Возможно, это даже не копия оригинала, а копия другой копии. Если так выглядит копия, причём сделанная не для какого-нибудь римского сенатора, а для жителя пусть и богатых, но провинциальных Помпей, представьте себе, как мог выглядеть оригинал.

После падения Римской империи всё это мастерство было утеряно и начало восстанавливаться только в эпоху Ренессанса, когда итальянские художники и архитекторы заново открыли античные работы по анатомии, математическим пропорциям, законам перспективы, теории цвета и т.д. и т.п., и начали их использовать и совершенствовать.

Предтечей Ренессанса принято считать Джотто, который в начале 14-го века впервые с заката античности начал писать не иконы, где каждая поза была строго предписана, а картины, изображающие святых как живых людей.

Следующие 200 лет стали периодом огромного прогресса в знании геометрии и анатомии. Итальянские художники активно использовали и то, и другое в своих картинах. В середине 15-го века они заимствовали из Фландрии, где в это время тоже начался свой, северный, Ренессанс, масляные краски — до этого в Италии писали темперой.

Мастерство художников непрерывно совершенствовалось и достигло пика в конце 15-го — начале 16-го веков. Большая часть картин и фресок, которые сегодня считаются вершиной мировой живописи, были написаны за три десятилетия с 1485 по 1515 годы: “Рождение Венеры“ Ботичелли (1486), “Тайная вечеря” и “Мона Лиза” Леонардо (1498 и 1506), “Афинская школа“ Рафаэля (1511), “Сотворение Адама” Микеланджело (1512)…

Примерно тогда же, когда флорентийцы совершенствовали свои знания анатомии и геометрии, в Венеции сделали другое, ничуть не менее важное открытие:

МОЖНО ТАК НЕ СТАРАТЬСЯ!

Сегодня историки искусства пишут о споре двух художественных школ: флорентийской школы “рисовальщиков“ и венецианской школы “колористов“: первые якобы придавали большее значение тщательной прорисовке деталей, вторые — выражаемой с помощью цвета экспрессии.

На самом деле разделение на “рисовальщиков“ и “колористов“ было придумано существенно позже, и у флорентийцев с цветами всё было в полном порядке. Флорентийцы Паоло Уччелло и Пьетро делла Франческа начали писать маслом одними из первых в Италии, ещё до венецианцев (кстати, они же были пионерами использования перспективы). Человеком, разработавшим большую часть методов смешения и использования красок, использовавшихся венецианцами, был флорентиец Леонардо.

Но венецианцы раньше всех поняли, что тщательно прорисовывать детали на картинах и тем более фресках совершенно излишне: если правильно использовать широкие мазки, то большинство зрителей, рассматривающих картину, а тем более фреску, не вплотную и не особенно внимательно, просто не заметят разницы. В результате можно добиться фактически того же эффекта — ну ладно, почти того же — какого добивались Рафаэль и Леонардо, затратив куда меньше времени и усилий как на саму работу, так и на совершенствование техники рисования. Самыми знаменитыми художниками венецианской школы были Джованни Беллини (который и сделал это открытие), Джорджоне, Веронезе, Тинторетто и, главное, Тициан.

Флорентийцам всё это не нравилось. Существует анекдот, что когда Микеланджело спросили, что он думает о своём младшем коллеге Тициане, он ответил: “Отличный художник! Жаль только, не умеет рисовать“.

На самом деле Микеланджело был не так афористичен, но смысл его слов передан верно. Вот как описывает свой разговор с Микеланджело после совместного посещения мастерской Тициана, когда тот писал свою знаменитую “Данаю“, современник обоих, Джорджо Вазари:

”[Микеланджело] Буонарроти его очень хвалил, говоря, что ему весьма нравятся его манера и колорит, однако жалел, что в Венеции с самого же начала не учат хорошо рисовать и что тамошние художники не имеют хороших приемов работы. Ибо, говорил он, если бы искусство и рисунок так же помогали этому человеку, как ему помогает природа в особенности и больше всего в подражании живому, то лучшего и большего нельзя было бы себе представить”.

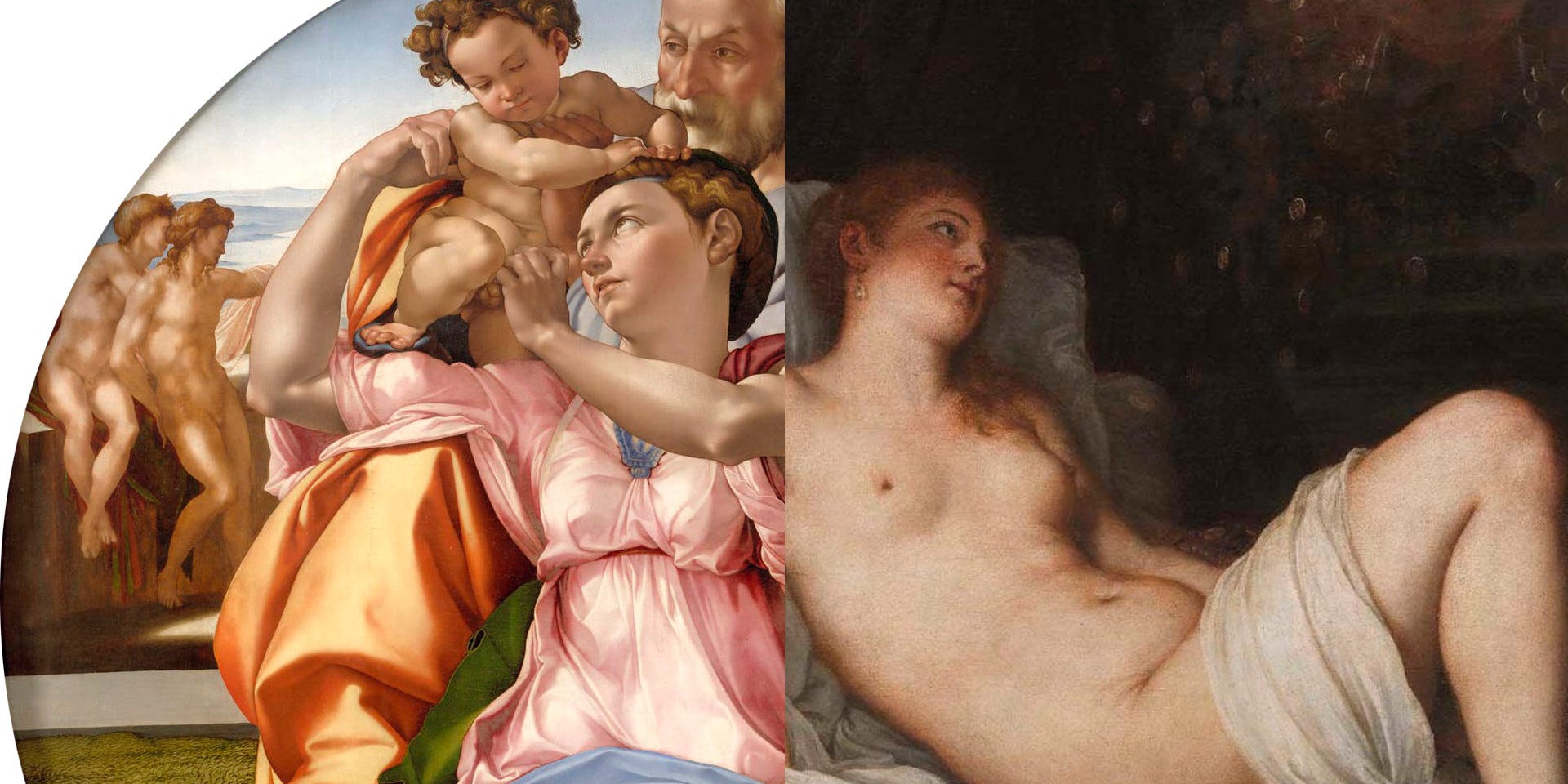

Что именно имел ввиду Буонарроти под “не учат хорошо рисовать“, становится понятным, если поставить рядом “Мадонну Дони” самого Микеланджело и “Данаю” Тициана, о которой это и было сказано:

Конечно, по любым современным меркам Тициан рисует прекрасно. Но рядом с картиной Микеланджело его Даная кажется небрежным эскизом.

Однако история была на стороне венецианцев. Начиная с Тициана, всё покатилось вниз.

Это случилось не сразу, какое-то время “рисовальщики“ ещё сопротивлялись, особенно в Нидерландах, куда венецианская мода добралась чуть позже. Процесс завершился примерно через столетие после смерти Микеланджело. Последними художниками, которые имели “хорошие приёмы работы“, были Рубенс и Рембрандт.

Поговорка утверждает, что гений — это 10% таланта и 90% труда. Рафаэль, Микеланджело и Леонардо были несомненными гениями. То же можно сказать о Рубенсе с Рембрандтом. С большинством великих живописцев, пришедших им на смену, всё не так однозначно. 10% таланта у них несомненно были, но вот процент труда, вкладываемый ими в самообучение и в картины, становился всё меньше и меньше.

II. Конец искусства

Величие Тициана и других венецианцев состояло в том, что их “неумение рисовать”, если подходить к ним с меркой Микеланджело, становится очевидно, только если рассматривать их картины почти вплотную. Если отойти всего на пару метров, кажется, что они нарисованы прекрасно. С 18 века, когда центр изобразительного искусства переместился во Францию, расстояние, на которое приходилось отойти, чтобы казалось, что картина нарисована хорошо, начало увеличиваться.

Возможно, главное отличие современного изобразительного искусства от классического состоит в том, что классическое прекрасно выглядит с любого расстояния: издалека ты можешь оценить величие всего произведения, подойдя чуть ближе — красоту гармонию его отдельных частей, а приблизившись вплотную — изящество мелких деталей. Это в равной мере относится к полотнам мастеров возрождения, древнегреческим скульптурам и готическим соборам.

Современное искусство хорошо смотрится издалека (иногда), но чем ближе к нему подходишь, тем меньше в нём можно найти. В отличие от мастеров прошлого, сегодняшние художники, скульпторы и архитекторы пренебрегают деталями.

Считается, что родоначальником современной живописи стал Эдуард Мане, который в 1860-х первым порвал с классическим стилем. На самом деле никакой линии отрыва между Мане и его предшественниками нет. Переход был плавным. Картины Тёрнера, Гойи, Делакруа, написанные за 30-50 лет до Мане, выглядят вполне авангардными.

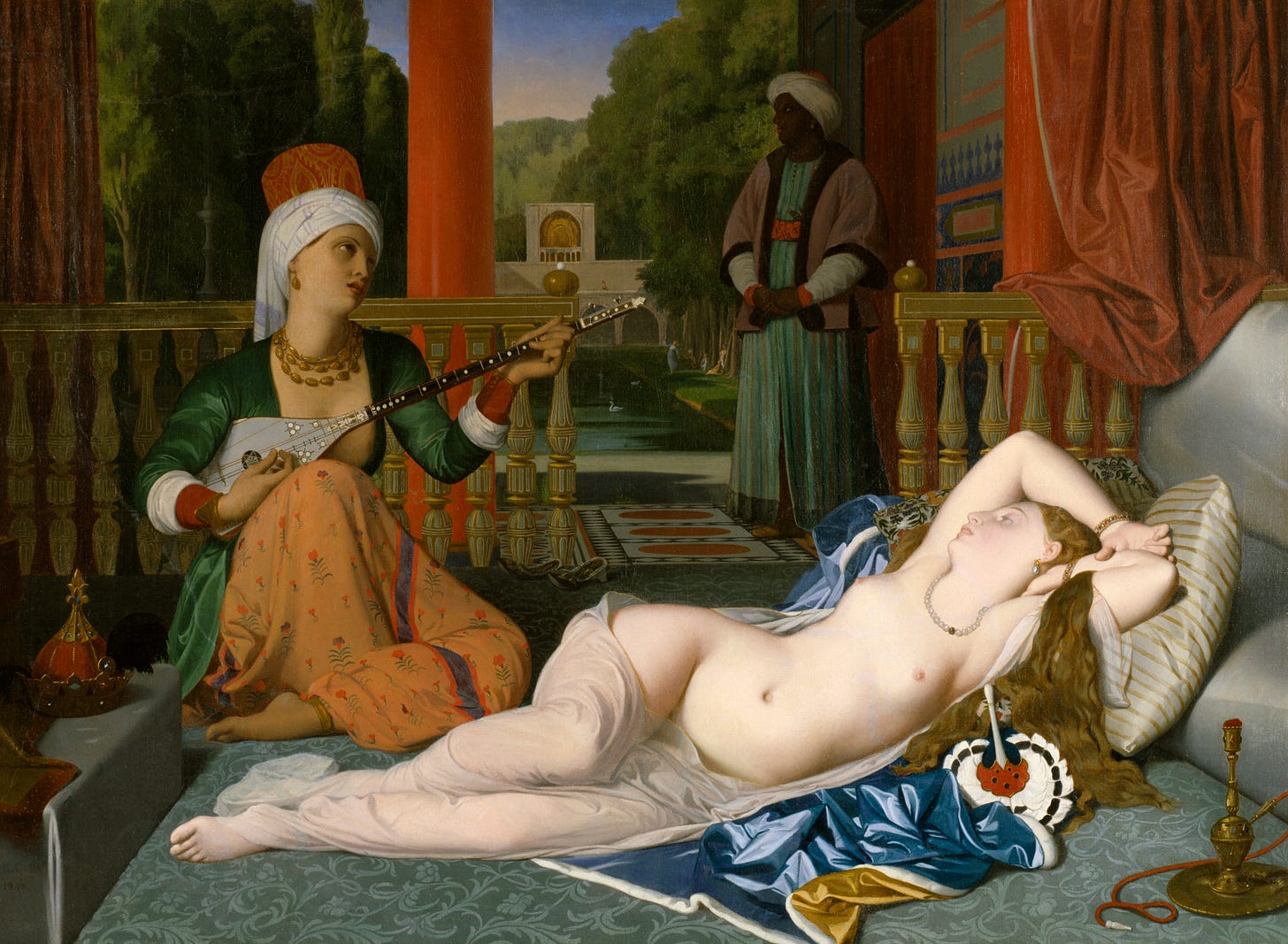

Логическим завершением этого процесса стали импрессионисты, которые научились наносить на холст пятна краски так, что, если в них не вглядываться, пятна складываются в узнаваемые и отлично передающие настроение портреты и пейзажи. Это позволило импрессионистам быть очень плодотворными художниками. Последний великий классический живописец Жан Огюст Доминик Энгр прожил 86 лет и не написал и 200 картин.

Первый великий импрессионист Клод Моне прожил ровно столько же и написал более 2000.

Придуманный венецианцами принцип экономии времени оказался необыкновенно успешным. И привёл к смерти того, что предыдущие полтысячи лет считалось искусством.

Сами импрессионисты при этом вовсе не рвали со старым искусством, они оставались в его русле, пытаясь достичь того же эффекта, что и их предшественники, только меньшими силами. Разрыв традиции произошёл уже после них, причём в два этапа.

Первый ― когда постимпрессионисты (Сезанн, Гоген, Ван Гог и другие) стали писать картины, вообще не заботясь о том, чтобы они, даже с большого расстояния и прищурившись, были похожи на реальность.

Второй…

Но давайте сначала разберёмся с тем, в чём смысл искусства.

У искусства есть сотни определений, которые друг другу противоречат, и я не стану здесь их приводить. То, что написано ниже — не общепринятое определение, потому что такого просто нет, а моё собственное. С моей точки зрения, до начала 20-го века смысл искусства был в упаковке морально-философского содержания в эстетически безупречную форму, чтобы это содержание проглотило максимальное количество зрителей, читателей или слушателей, так же, как лекарства сегодня предпочитают подавать в приятной сладко-кислой оболочке. Даже когда высказывание бичевало уродливые пороки общества, оно должно было быть красивым в целом, как картины Босха или передвижников. Если в высказывании не было очевидной красоты, это было не искусство, а философия или политика. Если в красоте не было высказывания, это было не искусство, а декорация.

Второй разрыв с традицией начался во время Первой мировой войны и закончился вскоре после Второй, когда искусство оторвали от эстетики. Первым это сделал Марсель Дюшан, представив в 1917 году на суд публики произведение “Фонтан“: обыкновенный, ничем не украшенный писсуар.

Взыскательная публика прифигела и принялась искать объяснения новому художественному жесту. Много лет спустя Дюшан писал, как его раздражала тупость критиков, рассказывавших о попытках художника открыть зрителям глаза на блестящую обтекаемую (pun not intended) красоту считающегося низким и грязным предмета.

Дюшан, по его собственным словам, вовсе не пытался заставить зрителей увидеть красоту писсуара. Наоборот, он хотел подчеркнуть то, что искусство может быть демонстративно антиэстетичным.

Это удалось не сразу. Прошло несколько десятилетий, пока сначала критики, а потом и коллекционеры наконец-то в это поверили. Переломным в этом отношении, вероятно, стал абстрактный экспрессионизм, ведущими представителями которого были Джексон Поллок и Виллем де Кунинг. Или, даже более конкретно, серия картин де Кунинга под общим названием “Женщина“.

После того, как критики и коллекционеры признали, что и демонстративно некрасивые полотна и скульптуры могут быть искусством, осталось сделать последний шаг. Его сделал Энди Уорхол и другие корифеи поп-арта, показавшие, что искусством может быть вообще что угодно, например, банка консервированного супа или ящик мыла.

Высказывание Уорхола, представившего этот ящик на выставке, принципиально отличалось от высказывания Дюшана. Дюшан хотел показать, что искусством может быть и то, что вызывает отвращение. Уорхол — что искусством может быть что-то, что не вызывает вообще никаких эмоций. То, что мы просто не замечаем. Это была великая инновация, после которой изобразительное искусство потеряло смысл и волю к существованию. После Леонардо и Микеланджело, достигших вершины художественного мастерства, можно было по крайней мере двигаться с этой вершины вниз. После Уорхола двигаться стало некуда, по крайней мере в новой провозглашенной критиками художественной парадигме. Любой найденный на улице случайный предмет стал в ней равноценным любой самой искусной картине. Он становился предметом искусства просто потому, что его таким провозглашали, как в последние годы в некоторых странах мужчина может стать женщиной, а женщина — мужчиной, просто об этом заявив.

Художники по инерции и сегодня продолжают писать картины, но они уже никому не нужны, кроме самых отсталых слоёв населения. Старые картины и статуи ещё считаются искусством, но из новых произведений настоящим искусством теперь признают только инсталляции — произведения такого размера и сложности, что их по определению невозможно повесить на стену или поставить в холле.

Среди 100 самых дорогих скульптур мира (по продажной цене) самая свежая скульптура, “Кролик“ Джеффа Кунса (91.1 миллион долларов), сделана в 1986-м.

А самая свежая картина из 100 самых дорогих картин, “Три эскиза к портрету Джона Эдвардса“ Фрэнсиса Бэкона (142.4 миллиона долларов), написана в 1984-м.

При этом существует стабильный паттерн в том, кто каких художников покупает.

Те очень немногие картины великих старых мастеров, которые случайно попадают на рынок, обычно покупают крупные музеи, которым иногда приходится кооперироваться, чтобы найти нужную сумму: так, в 2016-м диптих Рембрандта в складчину купили Лувр и амстердамский Рейксмюсеум, которым пришлось выложить за него 160 миллионов евро. Остатки достаются консервативным западным бизнесменам старой школы.

Правда, самые лакомые старые картины иногда уплывают у музеев из-под носа: в 2017 году саудовский принц Бадр бин Абдулла аль Сауд заплатил за Salvator Mundi Леонардо да Винчи фантастические 450 миллионов долларов, сделав её самой дорогой картиной в истории. Принц по совместительству является саудовским министром культуры, так что сначала все думали, что он приобретает картину для музея, но ни в какой музей она до сих пор не попала.

Арабские шейхи скупают вообще всё, что попадает на рынок. Их устраивают любые стили.

Импрессионистов, постимпрессионистов, а также всяких Матиссов и Пикассо покупают в первую очередь русские и китайцы, для которых в их коммунистическом детстве, они вероятно, были самыми поздними из разрешенных западных художников.

Наконец, художников, на которых живопись закончилась, то есть представителей абстрактного абстракционизма и поп-арта ― Джексона Поллока, Виллема де Кунинга, Энди Уорхола, Роя Лихтенштейна и т.д., ― скупают главным образом владельцы крупных американских хедж-фондов и инвестиционных компаний.

III. Ёбаная сова

Рассматривая картины современных художников, некоторые из вас наверняка бурчали себе под нос: “Мой пятилетний сын (или дочь) тоже так может“.

Увы, не может — если только у них нет уникального художественного таланта и хотя бы самого базового художественного образования. Картины известных современных художников написаны талантливыми людьми и представляют художественную ценность, а сами эти художники понимают законы цвета и композиции и умеют воплотить это понимание на холсте. Нынешние произведения так очевидно проигрывают работам старых мастеров не потому, что современные художники бездари или жулики, а потому, что они открыли способ меньше работать.

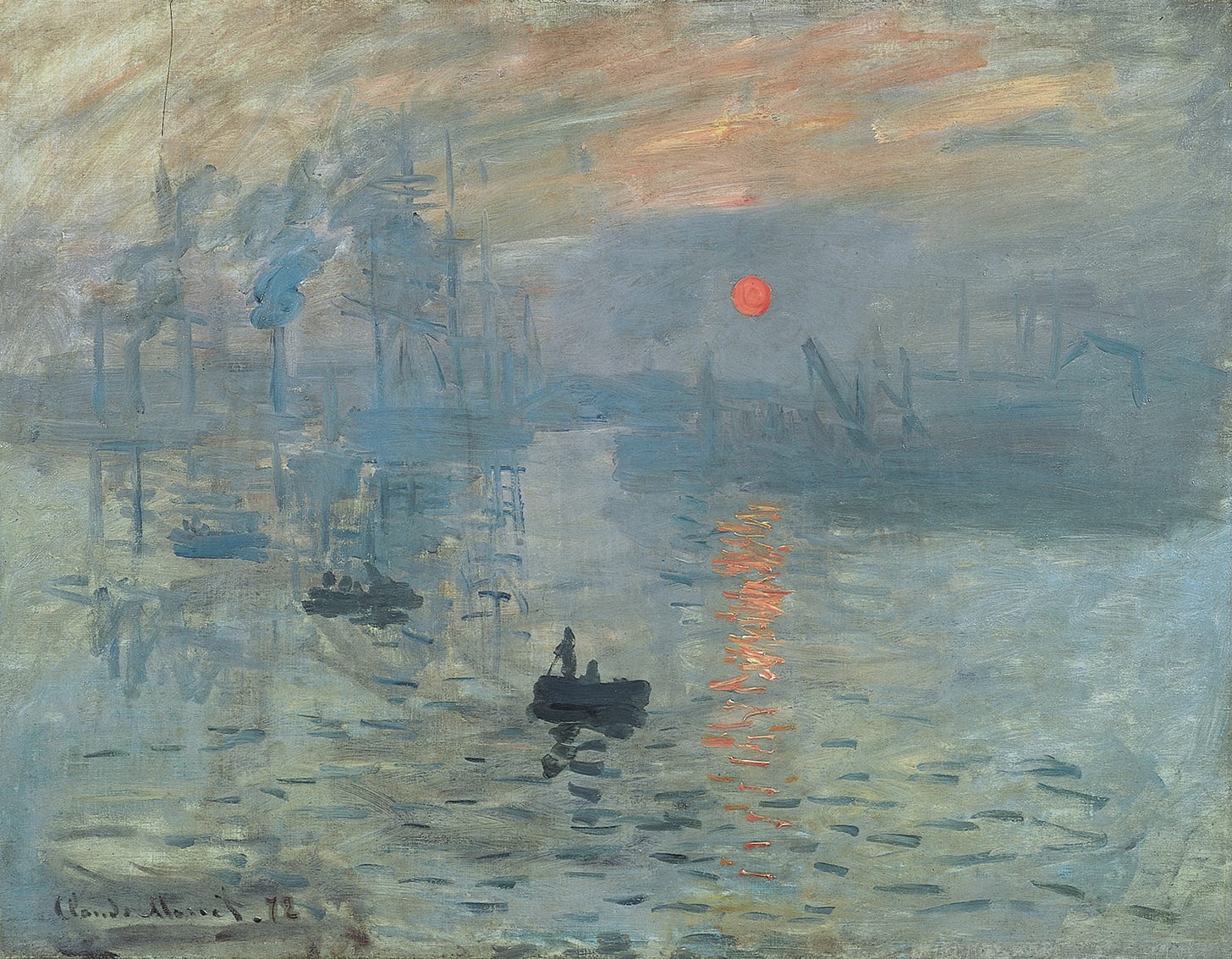

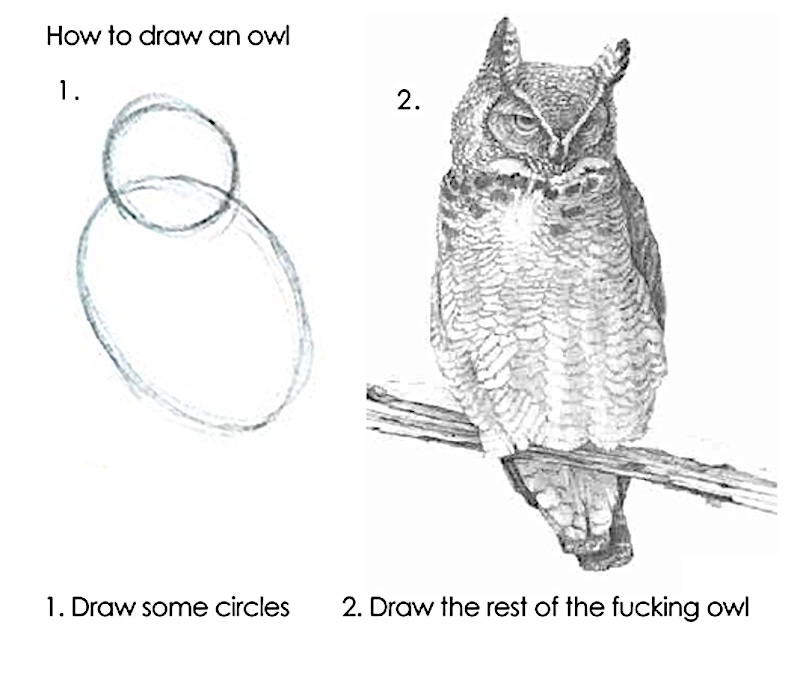

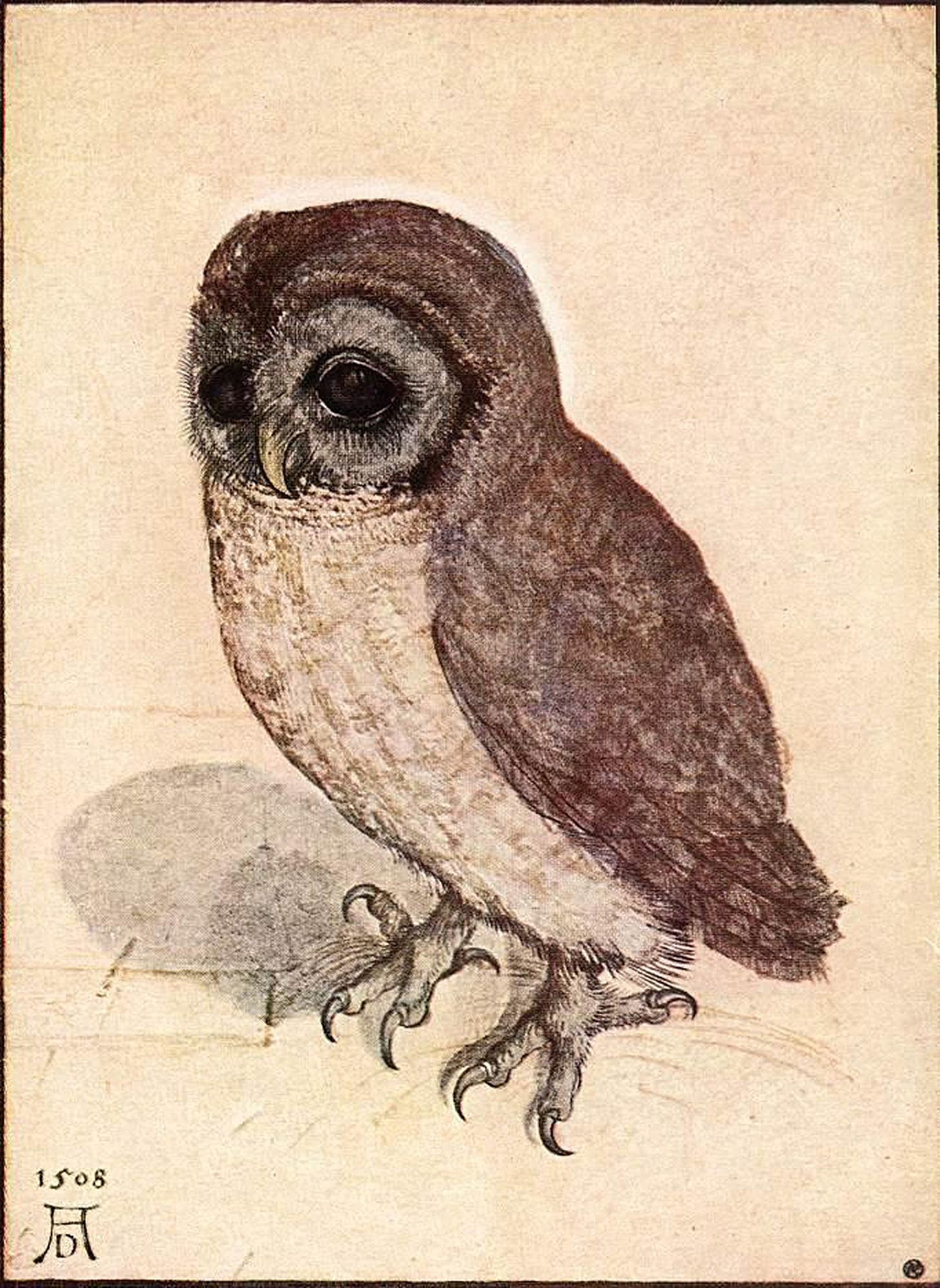

Помните шутку про то, как нарисовать сову?

Справа — сова в исполнении художника 15-19 веков. Слева — сова в исполнении современного художника. Рисунку справа она, мягко говоря, проигрывает. Но это не просто каля-маля. Овал и круг нарисованы уверенной рукой, не в произвольных местах, а там, где должны быть тело и голова, и правильно отражают их форму и пропорции. Если мы приглядимся к этим кругам чуть внимательнее, мы ясно увидим, что это именно сова, а не, скажем, ворона, павлин или ястреб. У этой совы даже есть поза, по которой мы можем прочесть её настроение.

В общем, то, что слева — тоже профессиональный рисунок, просто самый что ни на есть базовый, не требующий долгой кропотливой работы.

Так же обстоит дело и с большинством шедевров современного искусства, от Пабло Пикассо до Фрэнсиса Бэкона. Правда, есть одно исключение.

В работах большинства абстрактных экспрессионистов, включая самых дорогих современных художников Джексона Поллока или Виллема де Кунинга, никакой гармонии нет. Ни в линиях, ни в форме, ни в цвете. Её там не найти даже с микроскопом. Но и их не смог бы нарисовать ребёнок. Ребёнок хочет сделать рисунок гармоничным, хоть и не умеет этого делать. В картинах Поллока и де Кунинга гармония отсутствует полностью, и чтобы так досконально её оттуда вычистить, нужно либо хорошо понимать её законы, либо иметь особый талант.

Но мы отвлеклись.

Начиная с Тициана сова постепенно упрощалась, пока в конце концов не перестала быть совой, а потом и вовсе не пропала. Это заняло несколько веков.

В архитектуре всё происходило иначе. В отличие от художников, которые сами пишут картины, архитекторы не строят здания: они их только придумывают и надзирают над строительством.

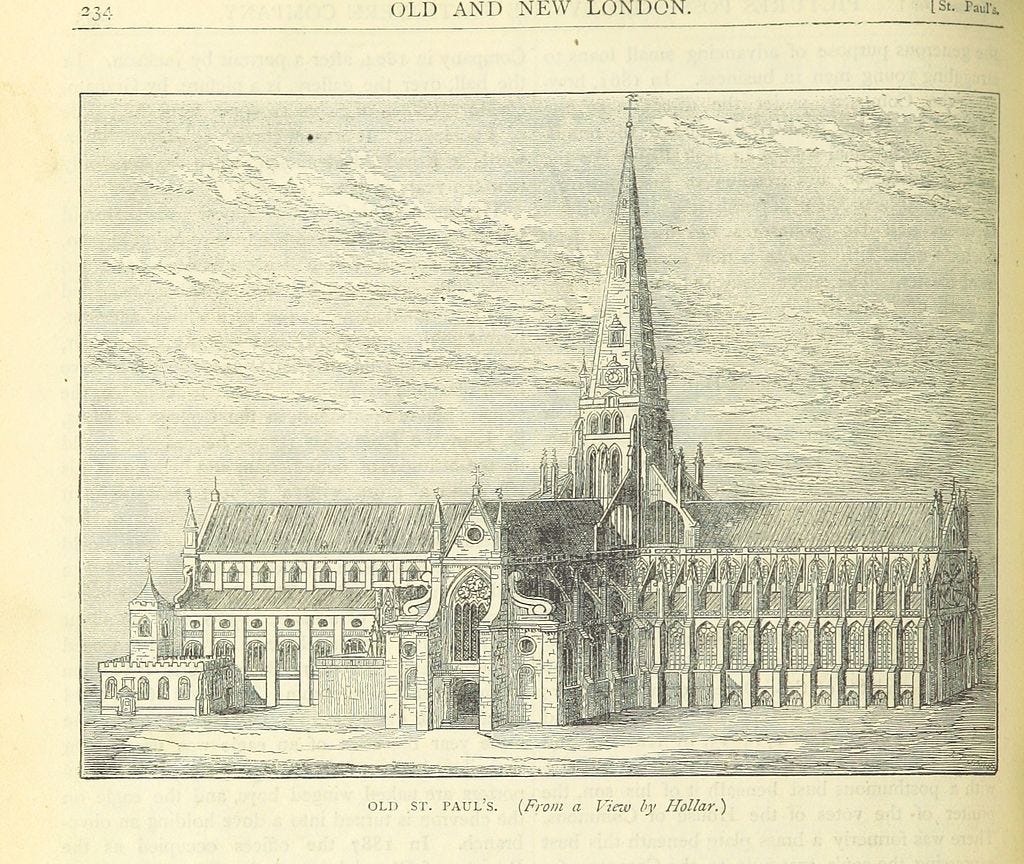

Из-за технического прогресса, начавшегося ещё в эпоху Возрождения и постоянно ускорявшегося из-за новых технологий и материалов, время строительства постоянно сокращалось. Хорошая иллюстрация — собор святого Павла в Лондоне. Старый собор, стоявший на его месте, строили более 200 лет, с 1087 по 1315 годы. Когда он сгорел в Большом лондонском пожаре 1666 года, новый, вдвое больший, собор на его месте возвели всего за 35 лет, с 1675 по 1710.

Но строить здание до сих пор всё равно дольше, чем делать проект. Поэтому архитекторам не было большого смысла ускорять свою работу — они всё равно не смогли бы обслужить значительно больше заказчиков.

То есть смысл, конечно, был: всегда приятно меньше работать за те же деньги, но заказчики до поры до времени такого не одобряли. Пока…

Если изобразительное искусство упрощалось постепенно, на протяжении 400 лет, то в архитектуре это произошло внезапно, за какие-то 20.

Но при этом архитектура удивительным образом пришла к финишу ноздря в ноздрю с живописью. Чёрный квадрат Малевича появился фактически одновременно с белыми кубами Баухауса.

Аналогом абстрактного экспрессионизма в архитектуре стали брутализм и деконструктивизм, два намеренно антиэстетичных стиля. В знаменитом среди профессионалов диалоге двух архитекторов и теоретиков архитектуры, традиционалиста Кристофера Александера и модерниста Питера Айзенмана, Александер говорит, что архитекторы должны создавать для людей комфортную городскую среду, а Айзенман отвечает, что сам мир не комфортен, и поэтому архитектура должна беспокоить людей и заставлять их думать.

Первое ― беспокоить ― у модернистов получается отлично, причём не только внешним видом зданий, но и сорванными сроками, превышенными в несколько раз бюджетами, текущими крышами, трескающимися окнами и падающими на головы прохожих отделочными панелями. О некоторых таких проблемах современных зданий я писал в предыдущей статье; творения Айзенмана тоже этим славятся.

Второе ― заставлять думать ― у них получается не очень. Хороший пример — Мемориал жертвам Холокоста в Берлине по проекту всё того же Айзенмана, который прохожие используют в качестве скамеек.

IV. На стороне заказчика

В консервативных кругах нынешнее засилье модернизма модно объяснять чуть ли не коммунистическим заговором. Мол, левые художники и архитекторы понасовали всюду своё уродство. Но сами художники и архитекторы не могли ничего никуда насовать. Чтобы картины попали в галереи, а здания — на улицы, кто-то должен был за них заплатить. Если бы не богатые заказчики, готовые поддерживать Джексона Поллока и Фрэнка Гэри, современное искусство осталось бы известно лишь очень узкому кругу ценителей, и мне незачем было бы писать эту статью.

Современное искусство победило только тогда, когда на него обратили внимание миллионеры: Рокфеллеры, Тиссены, Морозовы и другие финансовые, химические, текстильные, стальные и прочие магнаты. Когда владельцы заводов, газет, пароходов, а также банков и торговых корпораций начали заказывать виллы и штаб-квартиры своих корпораций современным архитекторам и скупать произведения современных художников.

Это можно проиллюстрировать на примере одного из отцов модернистской архитектуры Людвига Миса ван дер Роэ.

Своё первое известное модернистское произведение, виллу Вольф, Мис ван дер Роэ построил в 1926 году по заказу немецкого текстильного промышленника Эриха Вольфа.

За ней последовали ещё три частных дома для текстильных промышленников Германа Ланге, Йозефа Эстерса и Фрица Тугендхата.

Здание, которое принесло Мису ван дер Роэ славу, немецкий павильон на Всемирной выставке в Барселоне в 1929 году, ему заказал руководивший подготовкой к этой выставке от имени правительства Германии директор по продажам компании I.G. Farben Георг фон Шнитцлер (который с 1933 активно сотрудничал с Гитлером и в 1945 был осуждён как военный преступник, но это уже другая история).

Наконец, небоскрёб Seagram Building в Нью-Йорке, ставший прототипом сотен подобных зданий по всему миру, Мису ван дер Роэ заказал владелец одного из крупнейших в мире производителей алкогольных напитков, компании Seagram’s, Сэмьюэль Бронфман, по настоянию своей дочери Филлис, жившей тогда в Париже, общавшейся с европейской богемой и мечтавшей тоже стать архитектором (в чём Мис ван дер Роэ ей впоследствии и помог).

Да, современные художники и архитекторы повыдирали сове все перья, отрезали ей лапки и выкололи глазки, но делали они это не просто из чистого энтузиазма. Их издевательства над совой были отлично оплачены.

Но почему капиталисты платят за ободранную сову? Зачем текстильные магнаты соглашаются жить в “обувных коробках”? Зачем владельцы хедж-фондов платят миллионы за холст, небрежно заляпанный краской?

V. Две башни

В прошлой статье я уже писал, что общепринятая теория, гласящая, что нынешняя архитектура лишена всяких украшений и деталей потому, что так дешевле и быстрее строить — миф. На протяжении многих веков, до очень недавнего времени, прогресс в технике строительства приводил к тому, что деталей на зданиях становилось не меньше, а, наоборот, больше — потому что производство этих деталей обходилось всё дешевле и дешевле. Недаром обычные многоквартирные дома начала 20-го века так богато украшены. Недаром, вероятно, самым вычурным стилем в истории архитектуры стал появившийся в конце 19-го столетия ар-нуво.

В 1910-х, прямо перед Первой мировой, в Европе зародилось два архитектурных движения, оба из которых были основаны на использовании новейших технических достижений и широко применяли в проектируемых домах одни и те же материалы: железобетон, стекло и сталь. Но идеологии этих архитектурных движений и возводимые ими здания были полной противоположностью друг друга. Первым из двух был модернизм (не путать с модерном), второй — ар-деко.

Первое модернистское здание — коробку без всяких декоративных элементов — создали, вероятно, Вальтер Гропиус и Альфред Майер в 1911 году. Это была фабрика Фагуса в маленьком немецком городке Альфред.

Первый образец ар-деко, Театр Елисейских полей, созданный братьями Огюстом и Густавом Перре, появился на два года позже в Париже.

Но свою окончательную форму оба стиля нашли уже после войны, в 1920-х.

Ар-деко очень быстро обрёл огромную популярность. В этом стиле в период между двумя войнами строилось большинство американских небоскрёбов и других крупных зданий, создавался дизайн автомобилей и пылесосов, делались кресла и вазы.

Его ровесник, модернизм, поначалу казался куда скромнее. Единственной страной, где он получил действительно широкое распространение ещё в 1920-х — 1930-х годах, стал СССР. Кроме этого, сравнительно много модернистских зданий строили в Чехословакии и Скандинавии.

В остальной Европе и, тем более, в США, в этом стиле строили совсем мало и он был известен лишь тонкой прослойке энтузиастов.

Но среди этих энтузиастов были миллионеры, отцы-основатели нью-йоркского Музея современного искусства, MoMA.

Или, точнее, матери-основательницы — музей основала жена Джона Рокфеллера-младшего Эбби Олдрич Рокфеллер с подругами, дочерью текстильного магната (опять эти текстильные магнаты) Лилли Блисс и женой владельца крупной юридической фирмы Мэри Квин Салливан. Джон Рокфеллер-младший начинание жены не поддержал и спонсировать современное искусство наотрез отказался, так что денег у Эбби сначала не было. Но у неё были связи. Заботиться о финансах музея вскоре согласились владелец железнодорожных компаний Энсон Гудьир, совладелец Goldman Sacks Пол Сакс и вдова владельца компании, которая буквально печатала деньги (имела монопольный контракт на печать американских долларов) Джозефина Портер Крейн.

Музей современного искусства открылся в ноябре 1929 года. Ещё до открытия музея его будущий директор Альфред Барр, которому в тот момент было всего 27, вместе с архитектурным критиком Генри-Расселом Хичкоком (28) и ещё более юным выпускником факультета философии Гарварда Филипом Джонсоном (23) отправился в Европу изучать современную европейскую архитектуру и знакомиться с радикальными европейскими архитекторами: Гропиусом, Мисом ван дер Роэ и Ле Корбюзье.

После возвращения Джонсон, которому отец оставил большое состояние, профинансировал создание в MoMA отделения архитектуры и вскоре стал его куратором. В 1932 году они вместе с Барром и Хичкоком организовали судьбоносное для мировой архитектуры мероприятие “Современная архитектура: международная выставка“.

На выставке были представлены работы 60 архитекторов из 16 стран. Но только 2 из этих архитектора не были модернистами: Фрэнк Ллойд Райт и Ричард Худ. С живого классика Райта выставка начиналась, авторы каталога отзывались о нём в самых восторженных тонах, как о великом предтече современной архитектуры, предвосхитившем её тенденции.

Сам мэтр никогда не был высокого мнения о своих “последователях“. В одной из статей, уже сильно после выставки, Райт написал о международном стиле (такое название получил модернизм в США):

“Международный стиль — это всё та же старая коробка, которой сделали подтяжку. Это не современная, а только сегодняшняя архитектура”.

Единственным представителем ар-деко на выставке оказался Ричард Худ. Каталог утверждал, что Худ является чуть ли не единственным немодернистским архитектором, старающимся следовать прогрессивным тенденциям (напомню, что модернизм и ар-деко были ровесниками и использовали одни и те же материалы и техники). На самом деле работы Худа были призваны показать, как строить не нужно. Его знаменитые уже тогда небоскрёбы Tribune Tower и American Radiator Building каталог называл “отсталыми“, “реакционными“ и “неинтересными“. Правда, авторы похвалили его куда менее известную работу, Daily News Building, назвав её “самым успешным небоскрёбом Нью-Йорка“ (модернисты очень не одобряли небоскрёбы, так что “успешный небоскрёб“ в их устах было довольно сдержанным комплиментом), но и тут они не преминули заметить, что строение только притворяется современным, а по сути не слишком сильно отличается от Tribune Tower.

Остальные 58 архитекторов представляли баухаус, функционализм, де стейл, рационализм, конструктивизм — в общем, разные подвиды модернизма.

Интересно, что хотя в СССР в те годы в этом стиле строили больше всего, на выставке не было ни работ Мельникова, ни Голосова, ни Гинзбурга, ни братьев Весниных, а были только две работы сравнительно малоизвестных Антона Николаева и Анатолия Фисенко. Да и в целом большинство её экспонатов составляли проходные работы архитекторов второго ряда, призванных оттенить главных звёзд экспозиции: немцев Вальтера Гроппиуса и Людвига Миса ван дер Роэ, француза Ле Корбюзье и голландца Якобуса Ауда.

Если от ар-деко на выставке присутствовал хотя бы один “реакционный“ архитектор, то все другие новые стили ― экспрессионизм, органицизм, футуризм ― организаторы выставки “Современная архитектура“ полностью проигнорировали, чтобы ничто не мешало параду бетонных коробок.

За шесть недель выставку посетили 33 тысячи человек — не мало, но и не очень много. Недостаточно для того, чтобы продлить её ещё на несколько недель или месяцев, как продлевали посвящённые ар-деко выставки 1925 и 1929 годов в Метрополитен-музее, вызвавшие значительно больший интерес зрителей. Но выставка не закрылась. Точнее, она закрылась только в Нью-Йорке. Следующие 6 лет выставка непрерывно гастролировала по Америке, чтобы с модернистской архитектурой ознакомилось как можно больше людей.

И это сработало. Процесс пошёл почти сразу, потом прервался из-за войны, но после неё начался с новой силой. К 1960 о ар-деко и остальных архитектурных стилях прочно забыли. Коробка одержала полную и окончательную победу.

Архитекторы Эмпайр-стейт билдинг, ставшего символом ар-деко, и те начали строить коробки. Они даже успели перестроиться раньше других, ещё до войны.

От совы остались только два овала. Да и те квадратные.

Но почему всего за каких-то 20-30 лет модернизм, который до того был маригинальным, нишевым стилем, одержал такую полную и окончательную победу над всей остальной архитектурой? Как я подробно писал в предыдущей статье, дело вовсе не в его дешевизне, доступности или технической простоте — и то и другое легенды. Это признавали даже главные пророки модернизма, устроители той самой выставки.

Вот что говорил Генри-Рассел Хичкок:

“Эстетика новой архитектуры куда более важна, чем её социальное, политическое или технологическое значение“.

А это Филип Джонсон:

“Ни одно здание не обходится без расходов, и даже в нашем движении лучшими являются те архитекторы, которые строят дорого“.

Но если дело не в цене и не в технологиях, то в чём?

VI. Шибболет

Шибболет (“колос” или “водяной поток”). Ефремляне на своем наречии выговаривали звук “ш” как “с” (см. Еврейский язык), по этому признаку их распознавали галаадитяне и убивали как своих врагов (Суд 12:6). После этих событий слово “Ш.” вошло в евр. язык как метафора со значением “сортировка”, “отличительный признак”.

Библейская энциклопедия Брокгауза. Ф. Ринекер, Г. Майер.

Расхождение вкусов “просвещённой элиты“ и “косных масс“ — совсем недавнее явление. На протяжении многих тысяч лет то, что нравилось элите, нравилось и массам. Фрески мастеров Возрождения и великие готические соборы заставляли замереть от восторга и тех и других. Расхождение вкусов началось сравнительно недавно, термин “массовая культура“ в противовес другой, “высокой“ культуре, распространился только в середине 19-го столетия. Окончательно эти две культуры расстались в начале 20-го, когда художники и архитекторы начали делать “народное искусство“, которое народ совершенно не оценил.

И расстались они не просто так.

Элита всегда старалась отличаться от простонародья. В старые добрые времена это было просто: социальная лестница совпадала с экономической. Те, кто стоял на вершине этой лестницы, владели землёй, и чем выше ты на ней стоял, тем этой земли было больше. У тех, кто владел землёй, всегда были деньги. Доходы от ремесла и торговли даже и сравниться не могли с доходами от арендаторов и крепостных.

Но с началом “коммерческой революции“, приблизительно в 14-м веке, всё изменилось. Сначала итальянцы, за ними фламандцы, а потом и жители остальных регионов Европы, начали стремительно богатеть. Раньше строить себе огромные дворцы, украшать их фресками и ставить у входа мраморные статуи могли позволить себе лишь герцоги и епископы. Но теперь с ними начали конкурировать крупные торговцы и владельцы ремесленных мастерских — и с каждым годом их становилось всё больше. Этим, в частности, объясняется и инновация Венецианской школы — у талантливых художников выросло количество заказов и им нужно было выбирать: либо тщательно прописывать каждую деталь и лишиться половины потенциальных клиентов просто из-за нехватки времени, либо поменьше стараться и продать вдвое больше картин по тем же ценам.

В “Новых кастах“ я писал о том, что так называемые социальные классы отличаются друг от друга культурными кодами.

До недавнего времени плебеи старались копировать культурные коды патрициев, и патрициям приходилось эти коды регулярно менять. Архитекторы изобретали для них всё новые стили, но богатые плебеи постепенно их осваивали, и архитекторам приходилось изобретать новые. С ростом благосостояния плебеев этот процесс ускорился. Аристократы уже не успевали толком насладиться исключительностью собственных домов, как неподалёку вырастали такие же дома торговцев.

Патриции старались решить эту проблему, строя себе всё более величественные дворцы. Но с приходом демократии и классического капитализма в 19-м веке это окончательно перестало работать. Во-первых, аристократия как класс быстро обеднела. А во-вторых, если раньше большие состояния наживались в течение нескольких поколений, то теперь умный и предприимчивый чистильщик ботинок за пару десятков лет действительно мог стать миллионером. Особенно, если ему удалось найти нефть.

Какой бы большой дом и богато украшенный дворец ни построил себе представитель элиты (к которой теперь добавились потомственные политики и “старые деньги”), всегда находился какой-нибудь парвеню, который мог построить себе больше и богаче. Какую бы дорогую картину они себе ни собрались приобрести, всегда находился нувориш, который мог её перекупить. Битва казалась окончательно проигранной.

И тут пришли модернисты.

Авангардные художники, архитекторы, писатели и композиторы начала двадцатого века нашли для элит универсальный шибболет. Они думали, что изобретают “искусство для народа“, но народ это искусство не понял и не принял. Зато оно разом решило проблему, которая мучила элиты полтысячи лет.

Раньше патриции старалась покупать искусство, которое плебеи приобрести не могут, потому что плебеям оно не по карману.

Теперь им предложили искусство, которое плебеи покупать не хотят.

Это было воистину великое изобретение. Одно из тех, что переворачивают мир.

Вспомним сову. Любой человек, даже тот, кто совсем не разбирается в искусстве, сможет оценить законченную сову на рисунке справа. Точно так же он сможет оценить картины Леонардо или Рембрандта, готический собор или барочный дворец. Возможно, он не оценит их в полной мере, как может их оценить настоящий ценитель, но он точно увидит их красоту. А вот два овала слева, картины Пабло Пикассо (кроме голубого периода) и Георга Базелица или строения Ле Корбюзье и Фрэнка Гери в лучшем случае оставят его равнодушным, а скорее вызовут отторжение или насмешки. Потому что любовь к ним необходимо воспитывать. Так же, как и вкус к хорошему вину, это acquired taste.

То же относится и к произведениям ведущих современных архитекторов, композиторов или поэтов — их, или по крайней мере лучшие их образцы, могут оценить люди, хорошо разбирающиеся в архитектуре и музыке, но не 90% “обычных людей“.

Это не значит, что старые работы чем-то уступают новым. Наоборот. Хороший виноградный сок на самом деле вкуснее дорогого вина, хотя снобы с этим, конечно, не согласятся. Но у хорошего вина есть очень большое преимущество:

ОНО НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Кино не для всех, живопись не для всех, стихи не для всех. И это искусство не для всех является самым великим культурным открытием последних столетий.

Элиты могут больше не волноваться, удастся ли им перещеголять нуворишей. На то, что они себе покупают и строят, нувориши просто не позарятся.

Точнее, на часть того, что они покупают и строят.

Шибболеты служат, чтобы отличить своих от чужих, и поэтому применяются именно в ситуациях, когда это различие нужно провести. Никто не станет коверкать себе язык и говорить словами-шибболетами постоянно. То же происходит и с современной архитектурой.

Чем в более публичном пространстве находятся принадлежащие элитам здания, тем больше вероятность, что они окажутся коробками.

Вот президентская библиотека Джорджа Буша-старшего, которую его фонд построил для общественности:

Вот президентская библиотека Джорджа Буша-младшего (выглядит получше):

А это дом семьи Бушей в Мэне. Почувствуйте разницу:

Так будет выглядеть президентская библиотека Барака Обамы, когда её построят:

А так выглядит дом, который Барак и Мишель Обама недавно купили для себя:

Так выглядит штаб-квартира компании Goldman Sachs:

А так — дом её президента:

Этой новый офис Facebook (проект бюро Фрэнка Гери):

А это — поместье Цукерберга в Пало Альто:

Для себя современные дома строят главным образом самые наивные: те же менеджеры хедж-фондов, которые покупают де Кунинга и Поллока, и индийские CEO крупных американских компаний.

Вот такой дом собирается построить на своём участке в Палм Бич основатель Citadel LLC Кен Гриффин. Соседи недовольны:

А это дом, который купил себе CEO Google Сундар Пичаи:

Современные дома покупают и строят не только они, а ещё и, например, Тим Кук или Джек Дорси. Но таких среди элит незначительное меньшинство. Большинство предпочитает жить в домах старых, классических стилей.

Те представители высших каст, у кого нет денег на собственные виллы, тоже, ценя и почитая современную архитектуру, всё равно в большинстве своём предпочитают жить в районах, построенных в 19-м — начале 20-го века, среди неоклассицизма, ар-нуво и презираемой критиками эклектики.

Понять их легко: никто не станет строить беспокоящий дом для себя, такое всегда делают для блага других.

Нет, я не хочу обвинять никого в лицемерии, и уж тем более не намекаю на всемирный заговор. Речь не о заговоре, а о шибболете. Или, как сейчас модно говорить, о сигналах. Превознося архитектуру модернизма, брутализма, деконструктивизма и т.д., элиты сигналят классово-близким: “Свои!“

А у себя дома сигналить не обязательно, этих сигналов всё равно почти никто не увидит. Кроме разве что тех, кто читает таблоиды. Но читатели таблоидов такой сигнал не поймут.

Поскольку что и как строить решают представители высших каст, представителям низших ― рабочим, торговцам и технарям ― приходится жить в общественном пространстве, заполненном чужими сигналами.

Среди этих железобетонных сигналов попадаются и шедевры, но большинство из них находятся в диапазоне от никаких до ужасных.

Вы можете сказать, что уж лучше такие сигналы, чем безвкусные псевдоклассические башни и квазиренессансные дворцы с аквадискотекой и комнатой грязи. И будете правы. Но дело-то в том, что эта безвкусица — прямое следствие самого модернизма.

Талантливые архитекторы работают в современных стилях, потому что только там добываются все престижные призы и большая часть чистых денег. Если ты строишь здания в неоклассическом стиле, ты никогда не получишь Притцкеровской премии и почти никогда не спроектируешь большое здание в крупном городе. Ты никогда не станешь знаменитым и уважаемым. К тому же, строя дворцы для диктаторов и наркобаронов, ты привлекаешь к себе внимание налоговой полиции.

Это знает каждый первокурсник, и поэтому большие таланты в эту сторону даже не смотрят.

Кстати, первым лауреатом Притцкеровской премии стал тот самый Филип Джонсон, организовавший архитектурную выставку в MoMa. Через 9 лет после выставки, в 1941-м, он решил стать архитектором (в промежутке он успел побывать журналистом и поклонником Гитлера и даже на месте с симпатией освещал вторжение вермахта в Польшу, но это тоже другая история). Первые свои здания Джонсон проектировал вместе с Мисом ван дер Роэ, которому он ранее помог стать известным в Америке. Нет, это не был чистый непотизм — Джонсон оказался неплохим современным архитектором, уж точно не хуже большинства.

Хотя самые престижные архитектурные призы раздают в США и Европе, самые интересные и необычные свои здания лучшие мировые таланты всё равно строят в городах вроде Баку (как Заха Хадид, фотография бакинской работы которой есть в моей предыдущей статье), Пекина, Дубая и Сингапура. Потому что тамошним лидерам не нужно никому сигналить “я свой“, и они дают архитекторам развернуться во всю силу их фантазии и создать что-нибудь действительно красивое. Что-нибудь, что может понравиться не только элитам.

Что же со всем этим делать? Можно ли надеяться на то, что бедная сова снова обрастёт перьями?

Можно, но только отчасти, с одного бока.

“Строить так, чтобы это не нравилось плебеям“ — слишком великое открытие, чтобы патриции от него отказались. Если они начнут делать то, что нравится всем, им придётся снова включиться в бесконечную гонку с парвеню вроде Трампа без надежды хоть когда-нибудь её выиграть.

Поэтому штаб-квартиры крупных корпораций, здания благотворительных фондов, частные музеи и концертные залы будут и дальше не радовать, а беспокоить.

С другой стороны, архитекторы обычных жилых домов, в которых живут обычные представители среднего класса, уже начинают задумываться об эстетике. Потому что — ну кто бы мог подумать? — люди охотнее покупают квартиры в красивых зданиях, чем в некрасивых. Пионерами этого тренда являются Голландия и Германия, в первую очередь Берлин.

Новые красивые общественные здания тоже бывают. Для некоторых богатых заказчиков эстетика важнее сигналов, хотя это всегда приятное исключение.

Но это паллиатив, путь в никуда. Будущее архитектуры не может лежать в её прошлом. Отдельные здания могут копировать старые архитектурные стили, но если строить таким образом целые города, они выглядят очень фальшиво — как мы можем наблюдать на многочисленных китайских примерах. 21-му веку нужны принципиально новые красивые стили, какими стали ар-нуво для конца 19-го и ар-деко для начала 20-го.

Тем более, что за столетие, прошедшее с момента появления ар-деко, человечество добилось такого поразительного прогресса в строительных технологиях и материалах, что мы могли бы строить поразительные здания, превосходящие фантазии лучших фантастов.

Мы уже строим остовы таких зданий — коробки удивительной, причудливой, часто очень красивой формы. Но всё равно коробки. Смятые, изогнутые, приплюснутые, пузырчатые, дырявые, хитровывернутые коробки.

Заканчивать проклятую сову никто не хочет.

Дорисуют ли её хоть когда-нибудь — большой вопрос. Проблема осложняется тем, что за время господства современной архитектуры сменилось уже три поколения архитекторов и исчезло главное — школа. Учебные заведения, где студентов обучают принципам традиционной архитектуры в том объёме, в котором это делали век или даже полвека назад, можно буквально пересчитать по пальцам. Одно из них патронирует бывший принц Чарльз, ныне Карл III. Но в подавляющем большинстве архитектурных академий (как и в художественных) студенты вместо совы рисуют два квадратных овала. Искусство рисовать сову не то что полностью утеряно — его ещё хранит горстка энтузиастов, у которых есть свои премии и свои журналы. Но чтобы этим искусством снова овладели широкие массы архитекторов, даже если мода вдруг сменится, потребуется не меньше двух-трёх поколений.

Есть и ещё одно препятствие, и оно самое большое. Гигантская непроходимая стена, которую рано или поздно придётся ломать. Но эта стена стоит не только на пути прогресса в архитектуре, но и на пути прогресса вообще. Она слишком велика, чтобы её здесь касаться. Нужно писать отдельную большую статью. Возможно, я напишу её в конце этого или начале следующего года.

А пока могу только повторить, не надеясь, что это что-то изменит:

НАРИСУЙТЕ УЖЕ ЭТУ ЁБАНУЮ СОВУ!

Ссылки на материалы, использованные при написании этой и предыдущей статей, платные подписчики получат по имейлу.

Новости Конца Света выходят только благодаря финансовой поддержке подписчиков. Вы тоже можете помочь им материально на Ko-Fi

Огромное спасибо всем, кто помогает.

Если вы оформите платную подписку на уровень Бодхисаттва до конца этой недели (5 февраля), вы сможете участвовать в осенне-зимнем розыгрыше Футболок Конца Света.

Гаранты Конца Света:

- Artem Porter

- Георгий Мягков

- Ilya Obshadko

- Edward Ben Rafael

- Dmitriy Vakhrushev

- Ilya K

- Kirill Pertsev

- Igor Noran

Если вы пока не готовы стать подписчиком, вы можете поддержать этот блог и одноразовым пожертвованием

или в криптовалюте.

Мои аккаунты в соцсетях:

https://t.me/kaostap

https://www.minds.com/ostap/

https://twitter.com/ostap

https://www.facebook.com/karmodi/